Si nous carricaturions les nuages convectifs, nous pourrions les décrire tels des machines nuageuses dont le moteur interne est animé par deux flux : les courants ascendants, examinés au précédent dossier, et les courants descendants. Nous serions tentés de prétendre que le courant descendant, étant l'inverse du courant ascendant alimentant la cellule convective, est en fait sa résultante, par conservation de masse. Mais cela n'est pas tout à fait exact, car cette indispensable conservation de masse génère en réalité une subsidence d'échelle largement supérieure à celle de la cellule convective. Elle n'est pas suffisante ni efficace pour expliquer ces flux, et ne prend part que dans une faible proportion pour générer ces courants. Les courants de densité sont le nom que prennent les courants descendants au moment où ils heurtent la surface du sol et s'y écoulent horizontalement sous la forme de vents d'une intensité parfois extrême.

Une rafale se définit comme un renforcement brutal, soudain et intense des vents en basse couche. Dans le cadre des cellules convectives, ces vents sont directement liés à l'écoulement du courant de densité à la surface de sol. Les rafales convectives sont craintes par chaque observateur ou prévisionniste averti, en raison de la violence avec laquelle elles peuvent parfois soufflées, et de la difficulté de leur prévision fine. En effet des pointes de vent instantané dépassant 25 m.s-1 (90 km.h-1) ne sont pas rares sous les orages, et peuvent dans certaines circonstances atteindre, voire dépasser, des valeurs extrêmes jusqu'à 55 m.s-1 (200 km.h-1), comme par exemple au sein de certaines lignes de grain en arc (bow echo), en vagues (LEWP), derecho, ou supercellules.

Le précédent dossier dénommé Instabilité et Convection nous a permis de poser les bases de l'instabilité atmosphérique de flottabilité. Nous avons pu voir que cette instabilité de flottabilité pouvait générer des accélérations verticales, soit positives et donc dirigées vers le haut, à l'origine des mouvements ascendants, soit négatives c'est-à-dire dirigées vers le bas et responsables de mouvements descendants. Les mouvements ascendants ayant fait l'objet principal du précédent dossier, il s'agit à présent de décrire les flux descendants.

Les ascendances convectives qui, sous l'effet de l'instabilité de flottabilité, génèrent les nuages orageux se développent essentiellement à partir des basses couches. Ces basses couches s'élèvent donc dans un mouvement ascendant, ce qui génère localement un déficit de masse atmosphérique. Or le fluide atmosphérique tend toujours vers une homogénéisation et un équilibre de ses paramètres. La conservation de la masse est une de ses propriétés d'équilibre. Par conséquent l'élévation des basses couches est nécessairement accompagnée par des mouvements compensatoires.

Une première partie de mouvements compensatoires subsidents a lieu à une échelle largement supérieure à celle de l'ascendance convective. Ces mouvements se caractérisent par des vitesses verticales très faibles (quelques cm.s-1) en comparaison à celles des courants ascendants qui sont en moyenne 1000 fois supérieures (quelques dizaines de m.s-1).

L'observation de l'agencement des bancs d'altocumulus floccus, par exemple, lorsque les couches moyennes sont instables, témoignent de ce processus. En effet chaque cellule élémentaire d'altocumulus est séparée de ces voisines par une trouée de ciel bleu sans nuage, et ce sur toute l'étendue de la surface d'altocumulus. La cellule d'altocumulus contient en son centre un courant ascendant qui alimente la boule nuageuse, et en périphérie ont lieu des subsidences compensatoires par conservation de la masse, qui non seulement inhibent la formation de masse nuageuse accolée à l'altocumulus, mais assèche encore l'air par compression adiabatique autour de chaque altocumulus, laissant entrevoir les percées de ciel bleu.

Une autre partie des mouvements subsidents compensatoires précédemment évoqués se fait à une échelle tout à fait comparable à celle des ascendances convectives. Ces mouvements tirent leur origine d'une flottabilité négative qui accélère les particules d'atmosphère vers le bas. Cette flottabilité négative, comme pour les mouvements ascendants, est encore une fois intimement liée à l'eau.

Inutile de revenir en détail ici sur les changements d'état des molécules d'eau, et les transferts d'énergie qui les accompagnent, cela ayant été largement abordé dans le dossier précédent. Au sein des nuages convectifs, les hydrométéores formés par le courant ascendant rencontrent au cours de leur évolution des particules d'air non saturées en humidité. Des changements de phase peuvent alors intervenir en leur sein : vaporisation, fusion ou sublimation des hydrométéores. Ces transformations physiques s'accompagnent alors d'un refroidissement de la particule d'air, et donc d'une négativation de la flottabilité. La particule est alors accélérée vers le bas.

Les précipitations formées au sein du courant ascendant et constituant la masse nuageuse se trouvent en suspension dans les particules d'air formant le nuage. La masse de ces particules d'air est alors égale à la masse du gaz atmosphérique additionnée à la masse des hydrométéores en suspension. Par conséquent plus la concentration en hydrométéores et la masse des hydrométéores sont importantes, plus le poids de la particule est important. Le poids d'un corps est une force liée à l'accélération de pesanteur, et à ce titre il correspond à une force toujours dirigée vers le bas, c'est-à-dire toujours favorable à une accélération dirigée vers le bas. Les études thermodynamiques ont démontré que le poids des précipitations est capable de compenser une accélération verticale positive associée à une perturbation positive de température, c'est-à-dire que le poids des précipitions est bel et bien capable d'influencer significativement les vitesses descendantes au sein des nuages convectifs.

Lorsque le courant descendant généré par la dynamique interne des cellules convectives quitte le nuage, tombe à travers les basses couches, et atteint la surface du sol, l'air froid, et donc lourd, qu'il véhicule subit une accélération horizontale sous l'effet de la force de pression. Nous pouvons imaginer un puissant jet d'air qui vient s'écraser au sol. Les particules d'air s'étalent alors horizontalement sur la surface du sol, dans toutes les directions en s'éloignant du point d'impact du courant descendant sur le sol. La limite séparant ce courant de densité d'avec les basses couches environnantes se nomme front de rafales. C'est ce phénomène qui génère la brutale baisse de température, la brutale hausse de pression atmosphérique, et la brutale accélération des vents que tout observateur est en mesure de constater au passage de la majorité des orages.

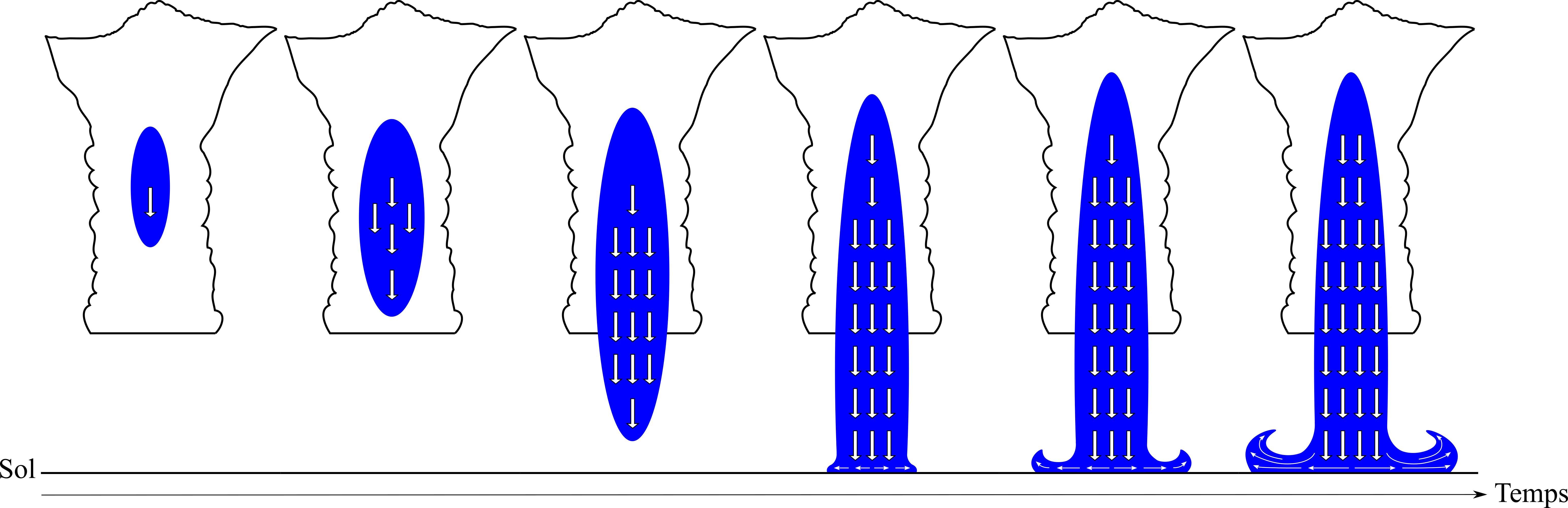

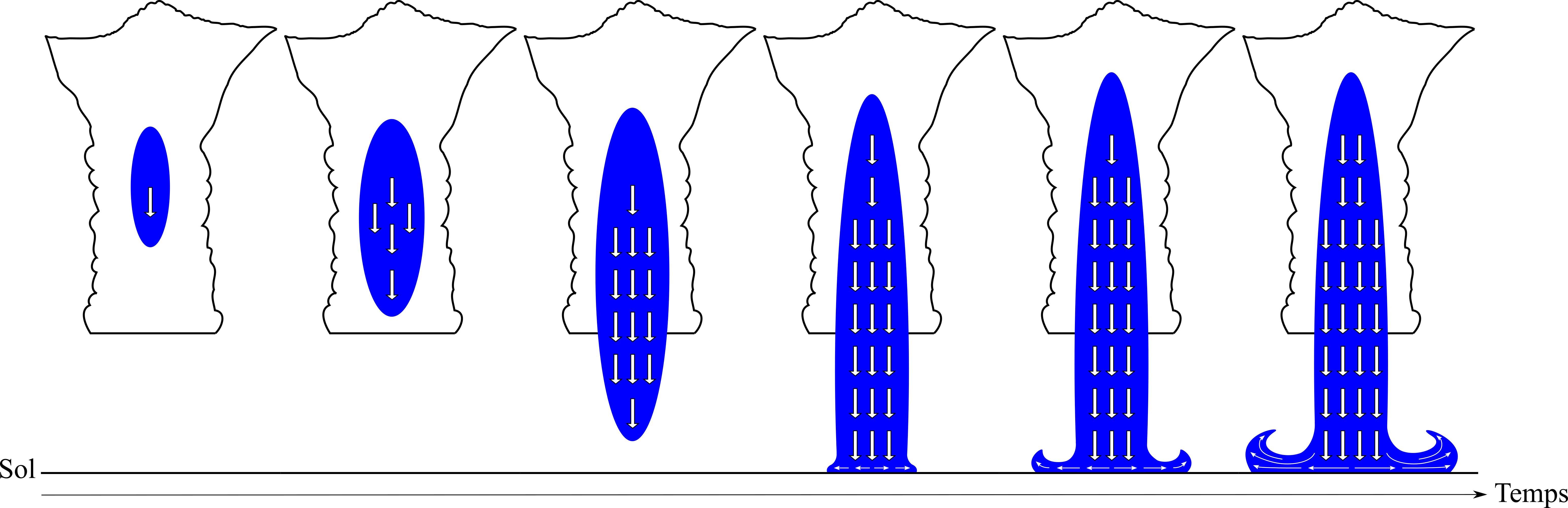

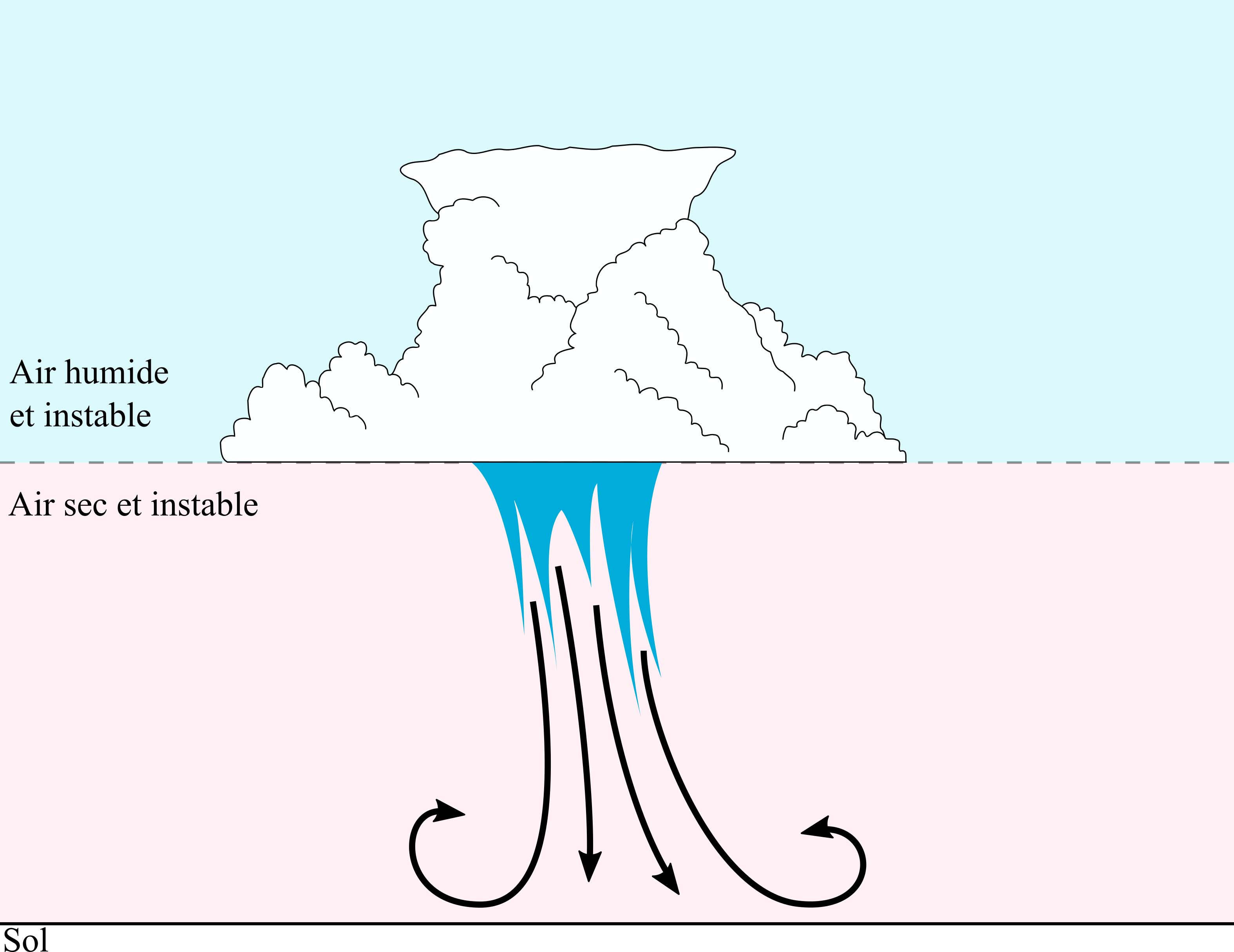

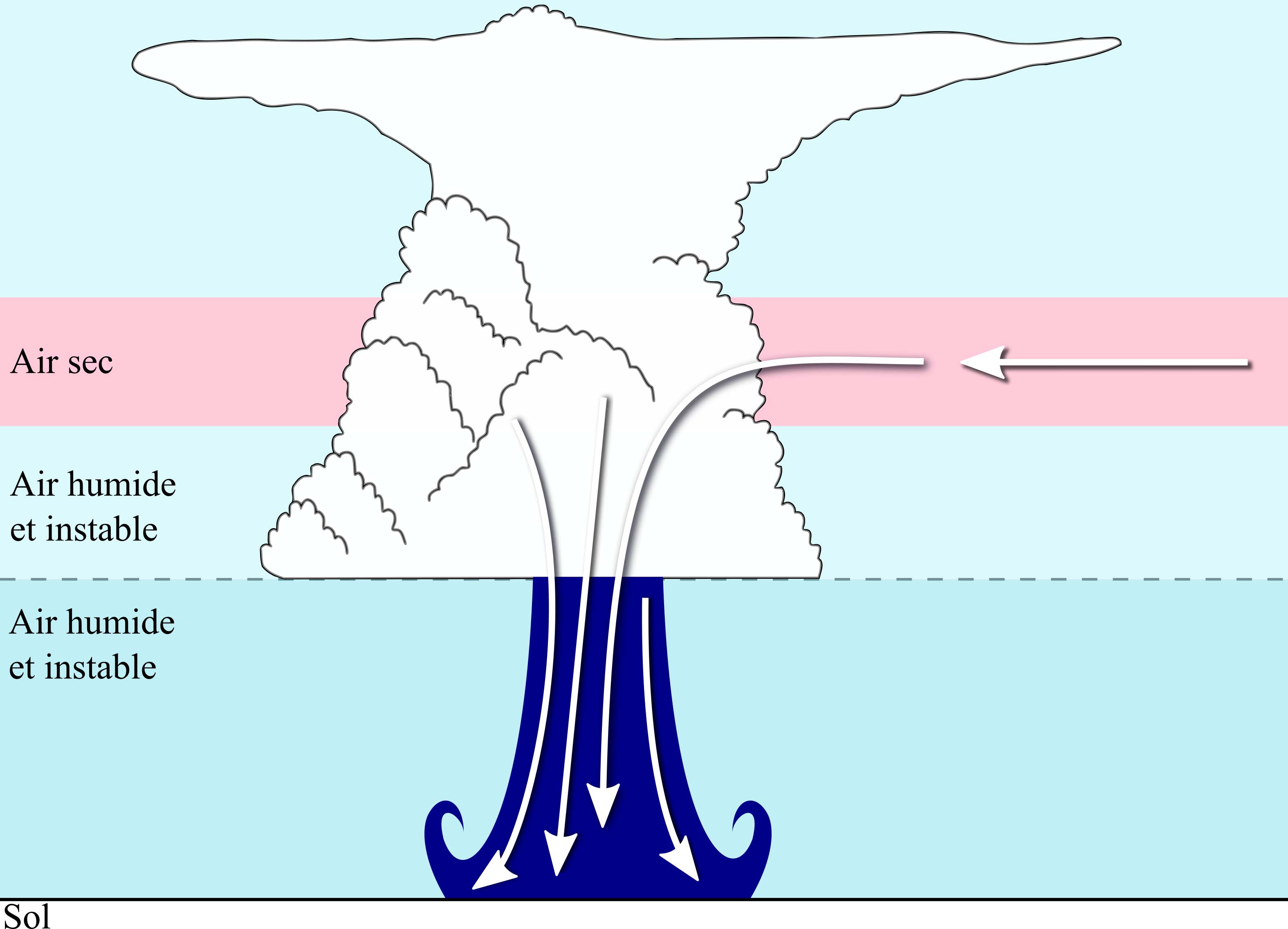

Sur le schéma ci-dessus, représentant la période initiale et mature de l'évolution d'une rafale descendante, les flèches verticales correspondent aux courants descendants, et les flèches horizontales correspondent au courant de densité. A pleine maturité, l'interaction du courant de densité avec l'atmosphère environnante génère un vortex horizontal au niveau du front de rafale. Ce vortex peut se représenter comme un rouleau horizontal tourbillonnant se propageant comme un anneau en s'éloignant à partir du centre du courant descendant. Ces rotors horizontaux peuvent déterminer, au sein même des rafales descendantes, de plus petites zones d'accélération extrême des vents, délimitant des couloirs étroits et parfois longs dénommés burst swaths par les anglosaxons, responsables de dommages extrêmement sévères, et pouvant amener les météorologistes à confondre les effets de ces phénomènes avec ceux des tornades.

Il existe plusieurs familles de rafales descendantes. Ainsi, au fil de l'évolution des connaissances météorologiques, ces phénomènes ont pu être classés par les scientifiques selon deux critères principaux. D'abord, en fonction du mécanisme dynamique qui leur donne vie et les amplifie, nous classons les rafales descendantes selon qu'elles soient humides ou sèches. Et ensuite, en fonction de leurs dimensions spatiales et temporelles, nous classons les rafales descendantes en microrafales ou en macrorafales.

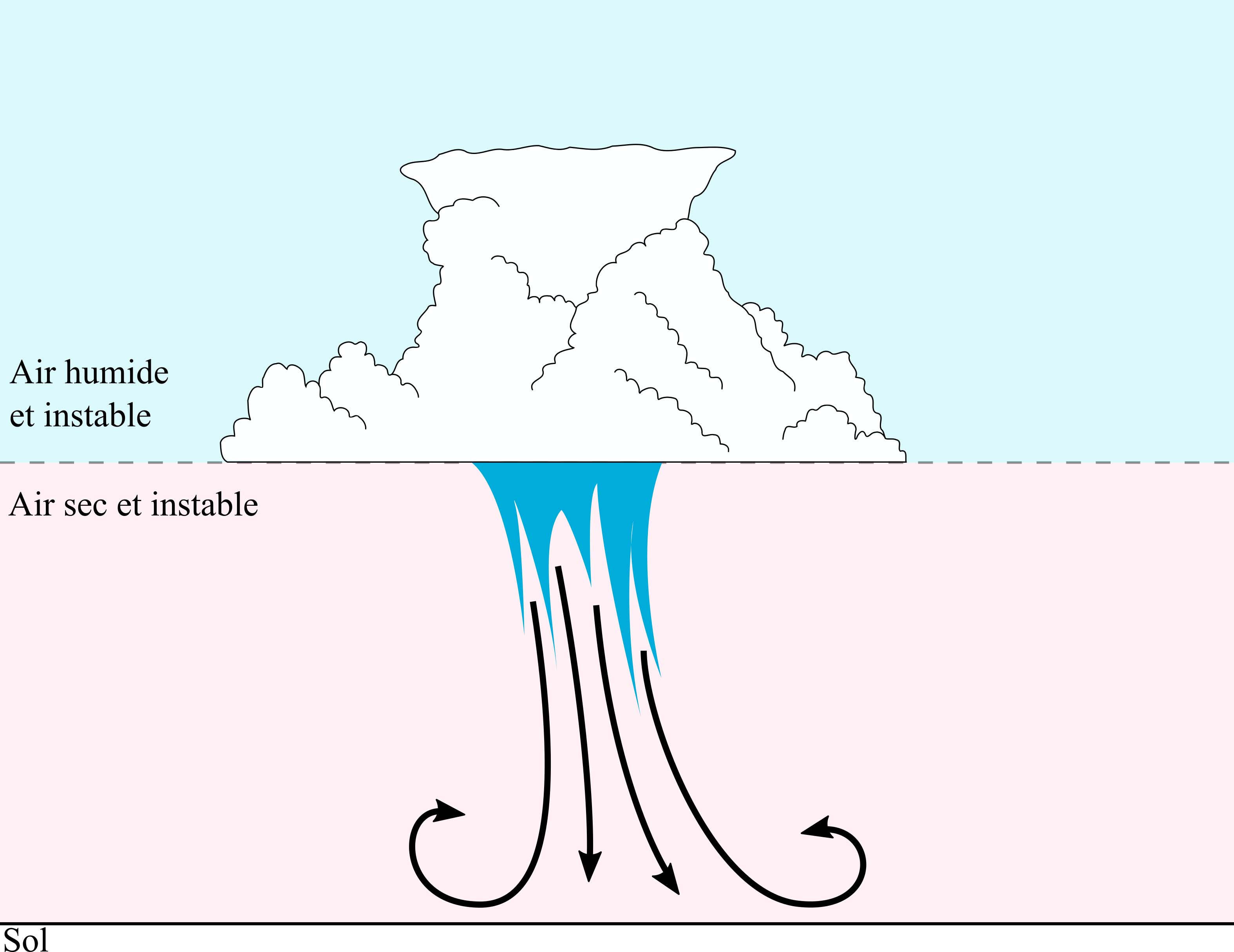

Lorsqu'un nuage convectif parvient à maturité, le poids des précipitations qu'il produit accélère les particules d'atmosphère vers le bas et génère donc un courant descendant en son sein. Si ce nuage convectif évolue dans une atmosphère dont les basses couches sont particulièrement sèches, les précipitations qui tombent depuis sa base vont s'évaporer rapidement dans l'air sec qu'elles traversent. Cette vaporisation s'associe à un refroidissement des particules d'air qui augmente l'accélération vers le bas. De ce fait, généralement, les rafales descendantes sèches tombent depuis des bases nuageuses élevées, et se manifestent visuellement par des virgas, c'est-à-dire un rideau de précipitations qui n'atteint jamais la surface du sol. Le courant descendant, débarrassé de ses précipitations, poursuit seul sa propagation jusqu'au sol, sous la forme d'une rafale descendante sèche, et y induit un courant de densité, souvent moins intense que celui des rafales descendantes humides, mais pouvant toutefois être associé à des rafales supérieures à 100 km.h-1. Ce courant de densité se matérialise habituellement au sol par un rotor de poussière.

Les cumulonimbus ne sont pas les seuls nuages capables de produire des rafales descendantes sèches. Ainsi il m'est arrivé d'observer sur le terrain, à une occasion, une forte rafale descendante sèche tombant depuis un cirrus spissatus cumulonimbogenitus virga, et une autre rafale descendante sèche, certes moins forte mais très sensible, tombant depuis un banc d'altocumulus floccus virga.

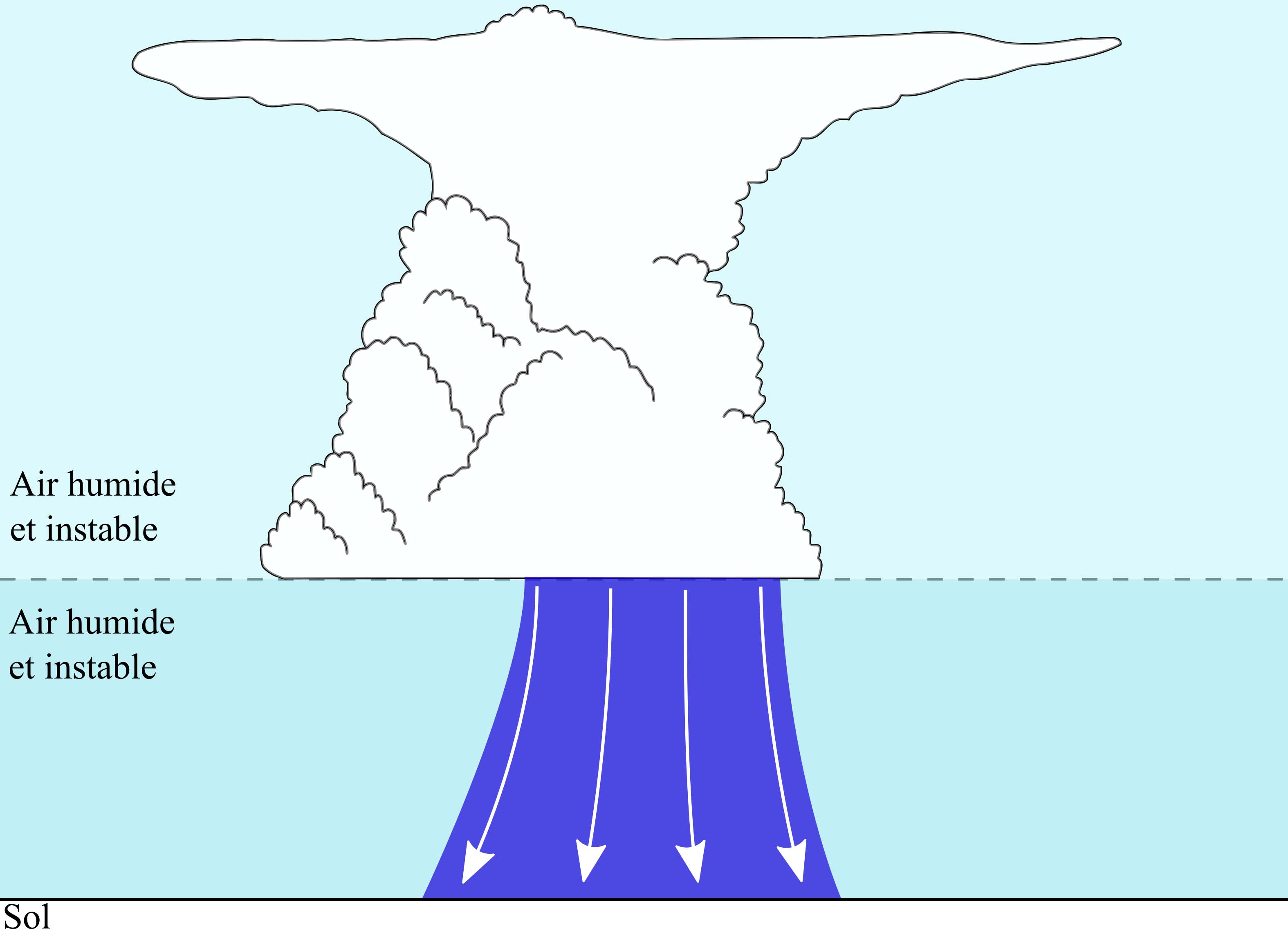

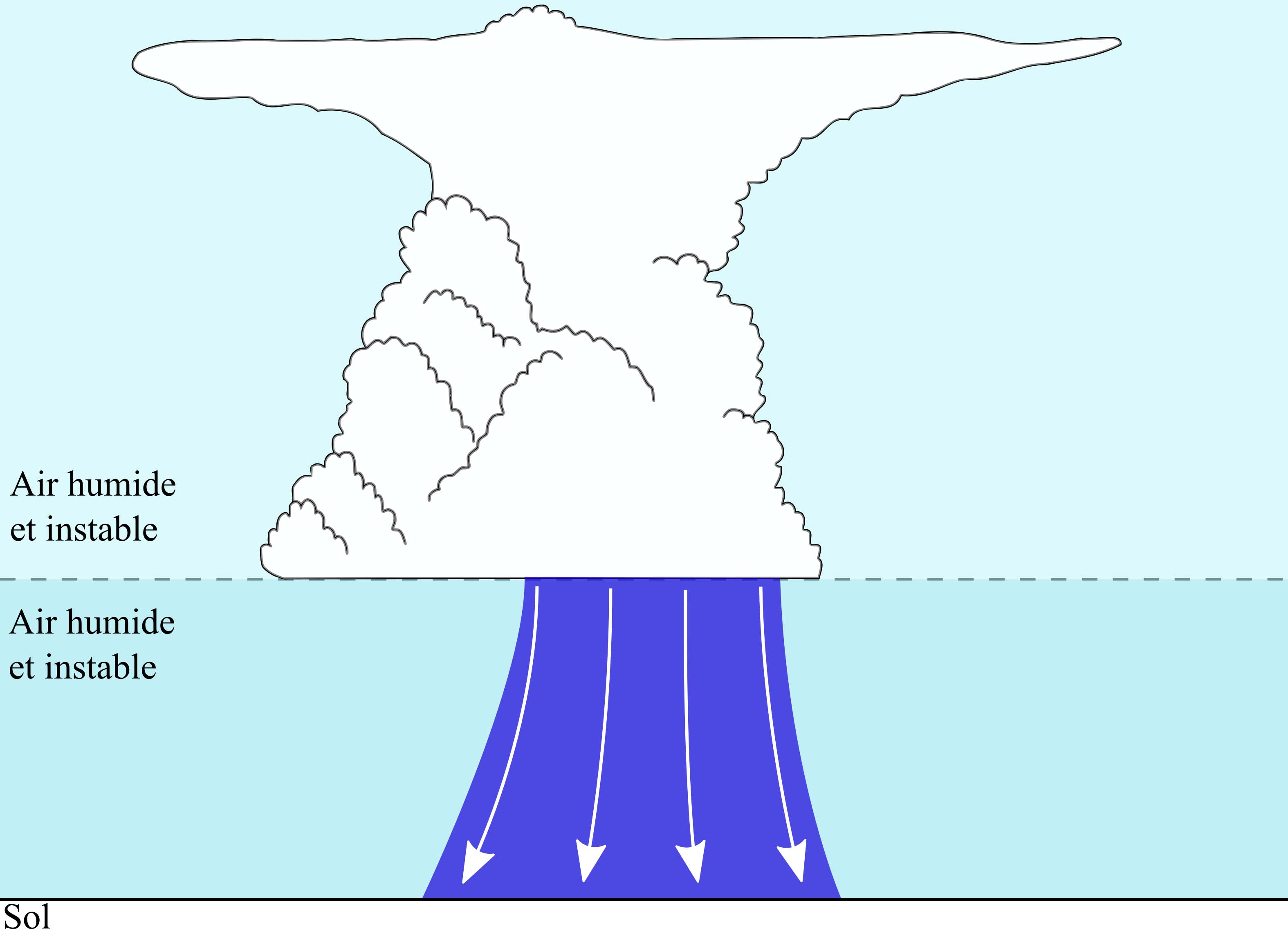

Admettons à présent que le nuage convectif précédent évolue au sein de basses couches atmosphériques très humides. D'abord, l'alimentation en air humide et instable étant beaucoup plus importante, la quantité de masse nuageuse et de précipitations produites est beaucoup plus grande. Comme dans le cas précédent, le poids des précipitations induit rapidement un courant descendant qui transporte les particules vers la base du nuage, puis vers la surface du sol. Dans la mesure où les basses couches sont humides, les précipitations ne s'évaporent plus en tombant à travers la basse troposphère. Le courant subsident, généré par le poids des précipitations qu'il contient, atteint donc la surface du sol, gorgé de précipitations, ce qui se matérialise visuellement par un rideau sombre, d'autant plus sombre que les précipitations y sont abondantes, tombant depuis la base du nuage, et atteignant le sol en un flux divergent. Sur le terrain, en raison d'une forte humidité ambiante, ces orages évoluent pratiquement toujours dans des conditions de très mauvaise visibilité, et sont souvent accompagnés d'une nébulosité totale à l'étage moyen et inférieur, dissimulant hélas d'éventuels phénomènes convectifs plus violents associés.

Toutefois, ce genre de configuration n'est pas propice pour générer des rafales intenses. En effet, si la totalité de l'atmosphère est humide, comme cela semble le cas sur le schéma précédent, la convection va engendrer des cumulonimbus très denses et de très grande taille, animés de très puissants courants ascendants, produisant de très abondantes précipitations, mais le poids des précipitations qu'ils produiront ne sera pas suffisant pour générer des courants descendants très considérables.

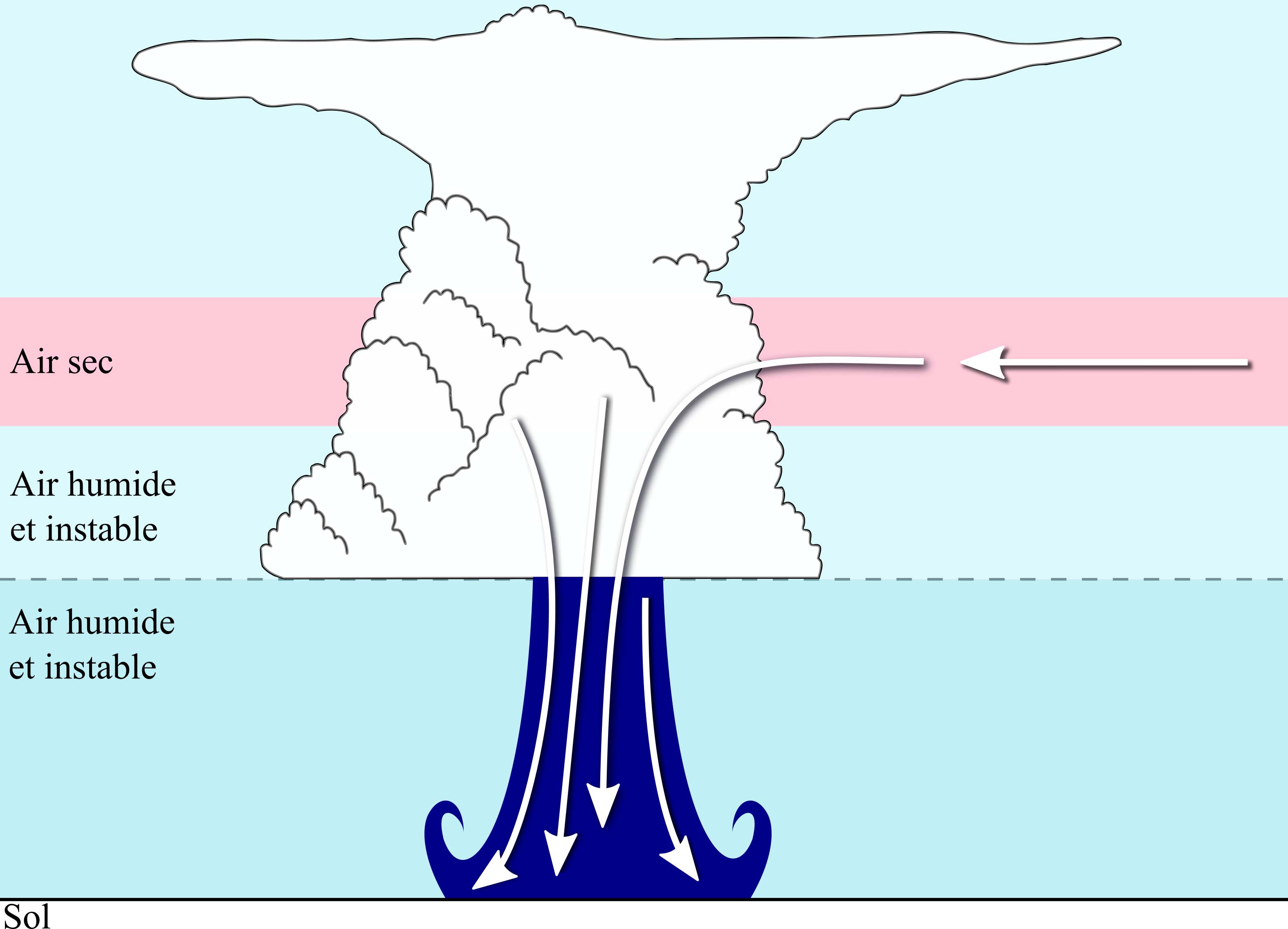

Par contre, s'il existe une couche d'air sec en moyenne troposphère, comme cela est régulièrement le cas sous nos latitudes, les particules d'air subsidentes peuvent subir un important refroidissement par vaporisation d'une partie de leurs précipitations. Le poids des précipitations s'additionnant alors à l'intense refroidissement par évaporation, la flottabilité négative qui s'applique aux particules d'air peut devenir si forte qu'elle se trouve capable de génèrer des rafales descendantes d'une puissance extrême. Les vents au sol sont alors capables d'atteindre facilement 120 à 180 km.h-1, voir même de dépasser dans certains cas les 200 à 250 km.h-1. Ces situations extrêmes sont fort heureusement très rares en Europe.

Les plus puissantes rafales humides sont toujours associées à un pied de pluie. Il s'agit d'une protubérance visible à la base du rideau de précipitations, s'apparentant à une forme de pied, et correspondant à l'étalement du courant de densité généré par les courants descendants.

Dans certaines situations où les rafales descendantes sont très puissantes, ce pied de pluie se relève et pointe vers la base du nuage où il est parfois réaspiré en cas de courants ascendants extrêmement vigoureux.

Parfois, dans d'autres conditions, le pied de pluie qui s'étale à la base du courant descendant prend l'apparence d'une spirale horizontale, comme sur le schéma ci-dessus. Un tel pied de pluie témoigne systématiquement d'une microrafale associée à des vents dévastateurs. De ce fait de telles structures imposent toujours à l'observateur de s'éloigner le plus rapidement possible de la trajectoire d'un tel courant de densité.

Une microrafale est une rafale descendante dont l'étalement au sol est inférieur à 4 km de diamètre. Sa durée de vie typique est comprise entre 2 et 5 minutes. Malgré ces échelles spatiotemporelles très limitées, ces rafales sont particulièrement craintes car elles peuvent générer des dommages phénoménaux en des intervalles de temps très brefs. L'arrondissement de Sarreguemines a été concerné par un épisode de microrafale, générée par un système convectif linéaire, le mercredi, 3 janvier 2018.

Une macrorafale est une rafale descendante dont l'étalement au sol est supérieur à 4 km de diamètre. Sa durée de vie typique est comprise entre 5 et 20 minutes. Tout comme les microrafales, ces macrorafales peuvent être dans certaines circonstances particulièrement destructrices. L'arrondissement de Sarreguemines a été concerné par un épisode de macrorafale, sous un orage vraisemblablement supercellulaire, le vendredi, 9 août 2019.

La limite antérieure séparant le courant de densité d'un cumulonimbus, de l'atmosphère environnante, se nomme front de rafale. Cette zone, qui cumule des constrastes marqués en matière de température, humidité, pression, vent et cisaillement, est souvent très riche et très précieuse d'indications pour l'observateur attentif. Naturellement, la présence d'un front rafale à l'arrivée d'un cumulonimbus peut être annonciateur de phénomènes particulièrement dangereux, il n'est donc jamais judicieux de rester à découvert sur la trajectoire d'une telle structure nuageuse.

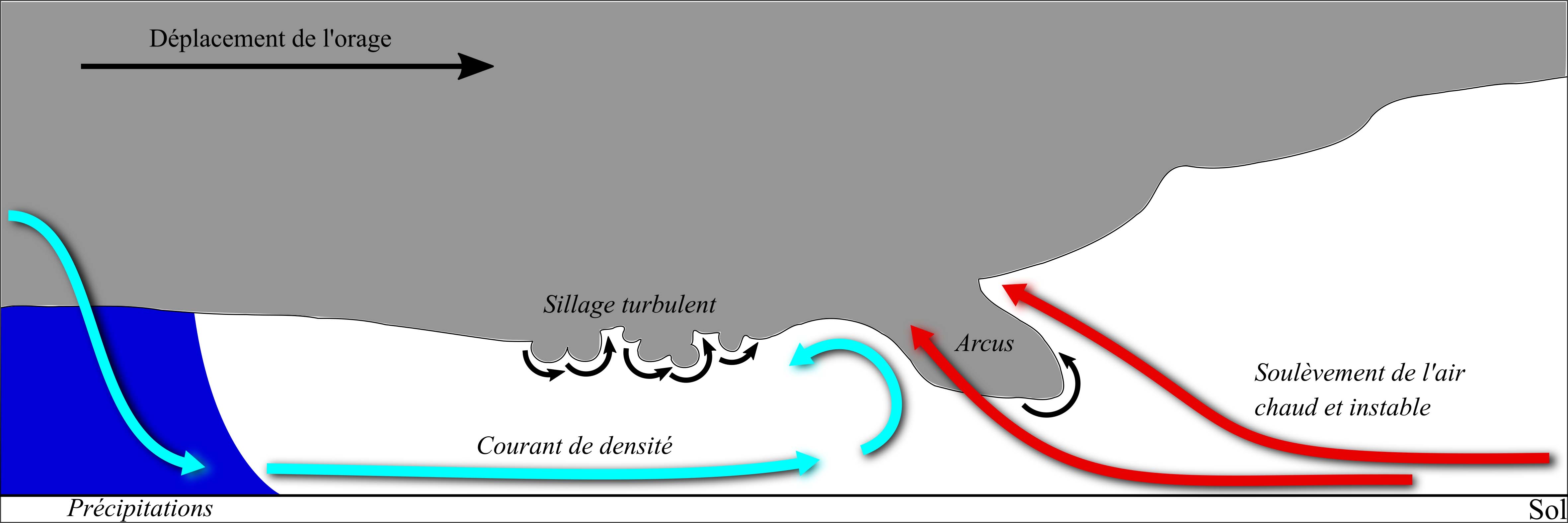

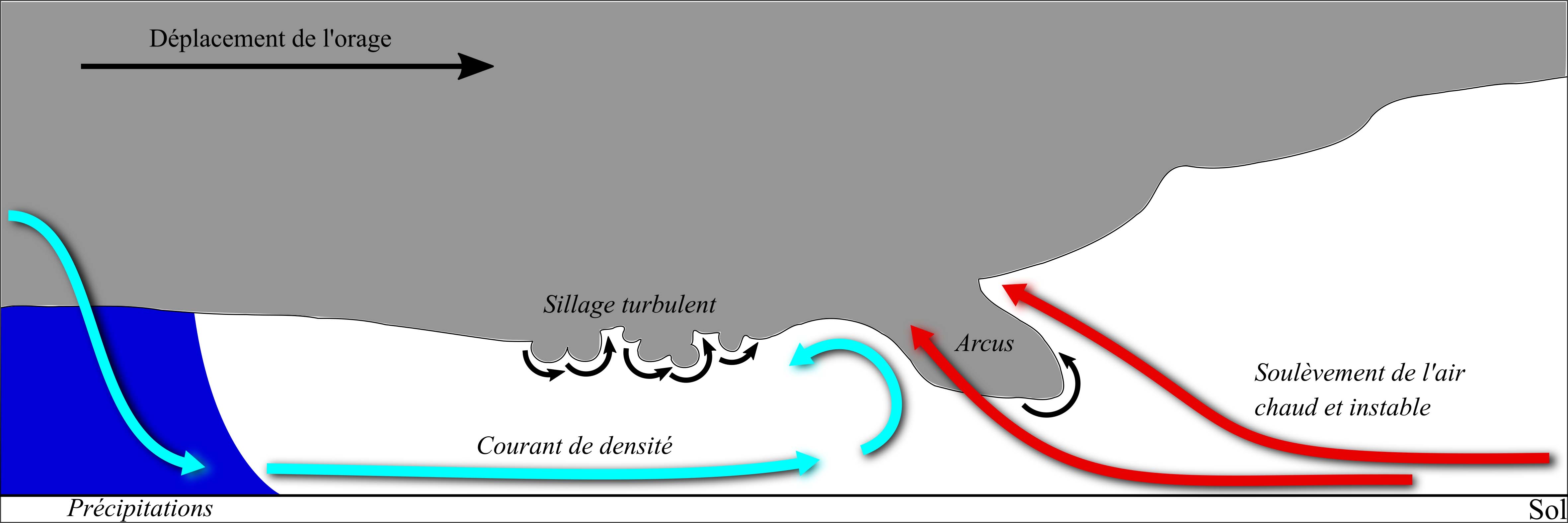

Le schéma ci-après illustre un front de rafale vu en coupe, de profil, généré par un système orageux se déplaçant de la gauche de l'image vers la droite.

L'arcus s'apparente à un rouleau nuageux qui précède les rafales. Il matérialise le brutal soulèvement d'air instable à l'avant du système orageux. Cette structure est pratiquement toujours le siège d'une vorticité horizontale. Quiconque filme un arcus et en accélère les images observera un rouleau nuageux tournoyant sur lui-même et avançant devant le cumulonimbus.

Il existe certains cas où l'arcus est désolidarisé du corps de l'orage, et semble évoluer indépendamment à l'avant du système. Dans ces situations les rouleaux d'arcus peuvent précéder les cumulonimbus de plusieurs kilomètres. Il n'en demeure pas moins que ce type de fronts de rafales détachés sont capables de générer de fortes rafales.

A l'occasion de certains fronts de rafales virulents, l'arcus se dote de lambeaux nuageux déchiquetés et verticaux, pendant sous le rouleau et semblant aspirés vers le sol. Ces structures nuageuses prennent le nom de dents. Ces dents caractérisent habituellement des situations orageuses où les turbulences sont très importantes à l'avant d'un front de rafales intense. D'une façon générale, plus les dents sont menaçantes, consistantes et proches du sol, plus le front de rafale est susceptible d'engendrer des vents devastateurs.

Enfin il existe des situations où c'est un nuage tabulaire qui remplace l'arcus. Il s'apparente, de profil, à un nuage en coin, pointant vers l'avant du système et vers le sol, et s'étendant en forme d'arc sur toute la longueur du front de rafales, comme le ferait un arcus. Il s'agit là d'une variante possible de l'anatomie de la portion antérieure du front de rafales, et comme l'arcus, le nuage tabulaire annonce habituellement des conditions difficiles.

Immédiatement derrière l'arcus, et avant le sillage turbulent, s'observe généralement une voûte nuageuse correspondant au retour de l'écoulement des rafales descendantes.

Le sillage turbulent correspond à une zone de ciel chaotique, où l'intense cisaillement provoqué par l'écoulement des rafales descendantes destructure la base nuageuse. Visuellement ce sillage turbulent, parfois tout aussi impressionnant que l'arcus, se manifeste comme une zone nuageuse hétérogène où de nombreuses trouées claires coexistent avec des bases sombres et épaisses.